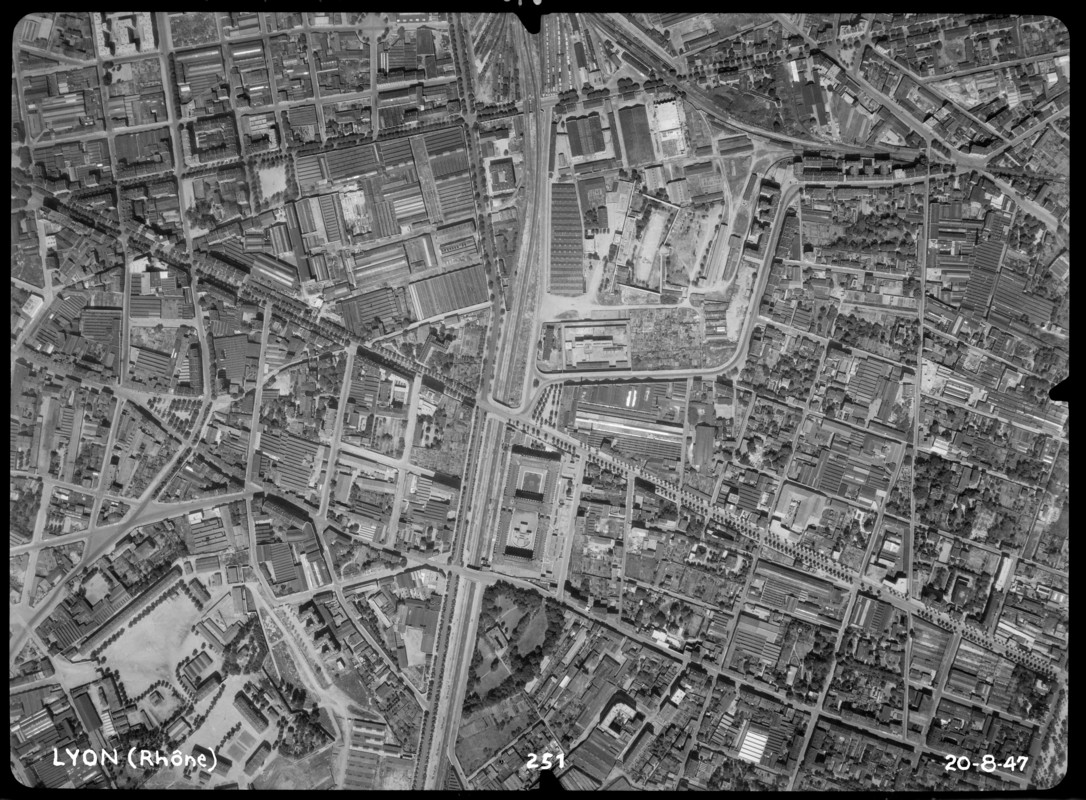

Décidée dès 1914, la construction de la prison militaire de Montluc n’intervient qu’en 1921 dans le cadre d’une réorganisation de la justice militaire à la suite de la Première Guerre mondiale. Elle jouxte un nouveau tribunal militaire en charge d’une large partie du sud-est du territoire français. Construite sur un terrain appartenant au ministère de la Guerre, à proximité du fort Montluc, édifié dans les années 1830, la prison en prend le nom bien que les deux structures restent distinctes.

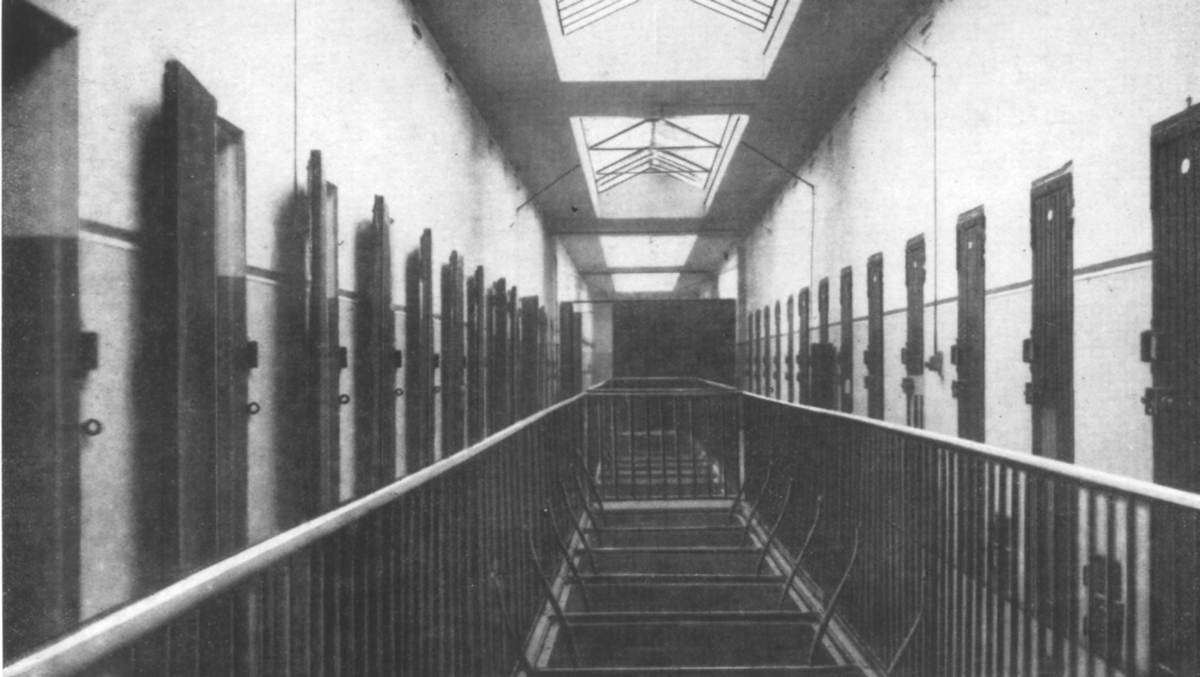

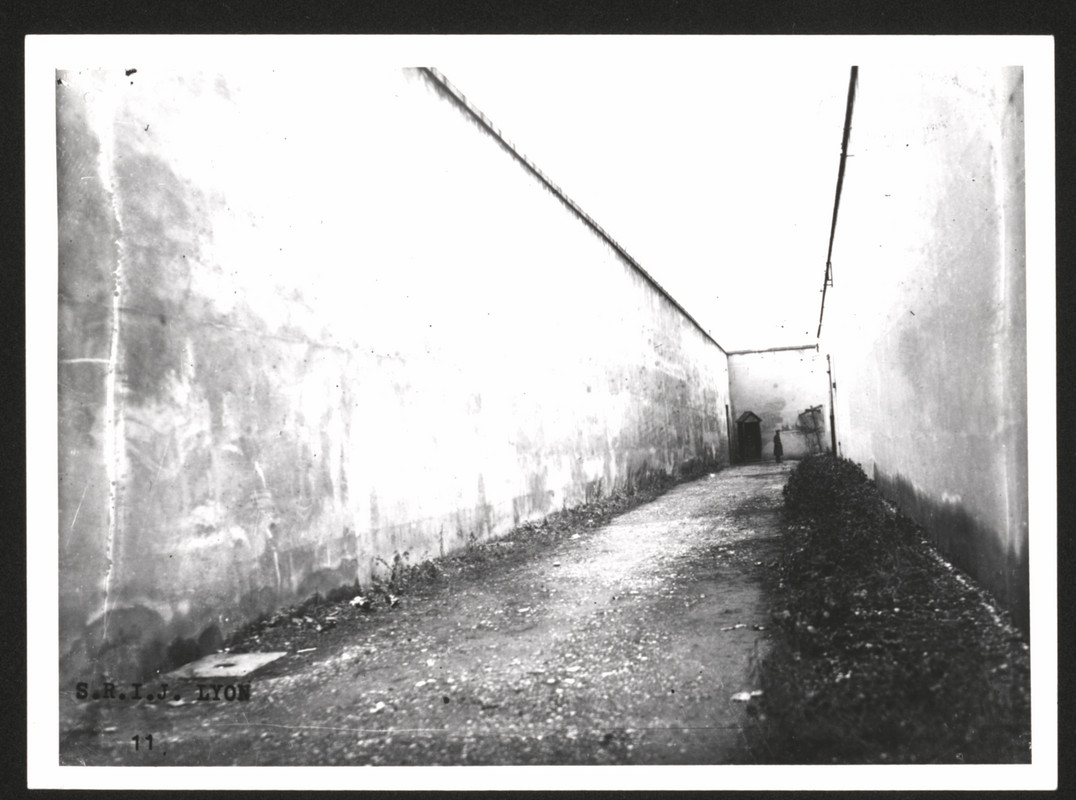

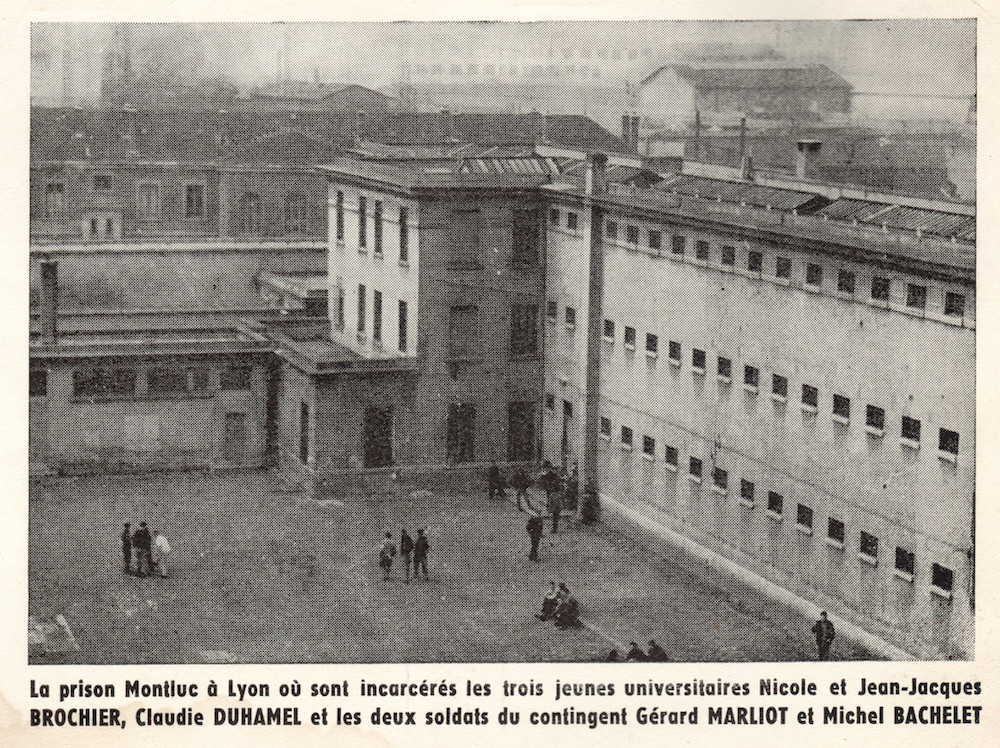

Composée de 122 cellules individuelles ainsi que d’un pavillon de détention pour les officiers, la capacité totale de la prison de Montluc est de 127 détenus. Outre ces espaces de détention, la prison se divise en deux grandes parties. La première, administrative, se compose du greffe, des cuisines et des espaces techniques et administratifs. La seconde, au sud du bâtiment cellulaire, comporte le réfectoire, les douches, les cours de promenades et les ateliers.

Très peu utilisée dès son achèvement, notamment du fait de la libération progressive de nombreux soldats condamnés pendant la Première Guerre mondiale, Montluc est rattachée à la justice civile en 1926 et ferme finalement ses portes en 1932.

Quelques mois après la déclaration de guerre, le 18 novembre 1939, la prison de Montluc rouvre ses portes. Outre les habituels justiciables militaires, insoumis, espions, on retrouve également à Montluc et dans toutes les prisons militaires françaises, les premiers détenus du fait de l’état de siège décrété le 1er septembre 1939. Quelques détenus politiques, essentiellement des militants communistes, suite à la signature du pacte de non-agression germano-soviétique, sont alors victimes de ces premières juridictions d’exception, rattachées aux tribunaux militaires.

La signature de l’armistice, le 22 juin 1940, et la mise en place du régime de Vichy en juillet 1940 accentuent la répression entamée dès la déclaration de guerre. Située en zone sud, la prison de Montluc conserve son statut militaire et devient progressivement un outil au service du régime de Vichy et de nouvelles juridictions d’exception.

Aux communistes déjà enfermés dès 1939, s’ajoutent alors différents types de détenus, comme les premiers résistants arrêtés dans la région. Dès 1940, jusqu’à 360 personnes sont enfermées à Montluc pour une capacité théorique de 127 détenus. Les conditions de vie des prisonniers se durcissent mais restent, selon les archives et les témoignages des détenus de cette période, relativement acceptables, notamment au regard de la situation dans les prisons civiles. Les détenus bénéficient entre autres d’un droit de promenade, de trois repas par jour, de douches et de colis qui améliorent leur quotidien. Enfin, la totalité des personnes enfermées sous Vichy sont jugées par un tribunal militaire français et condamnées à des peines précises.

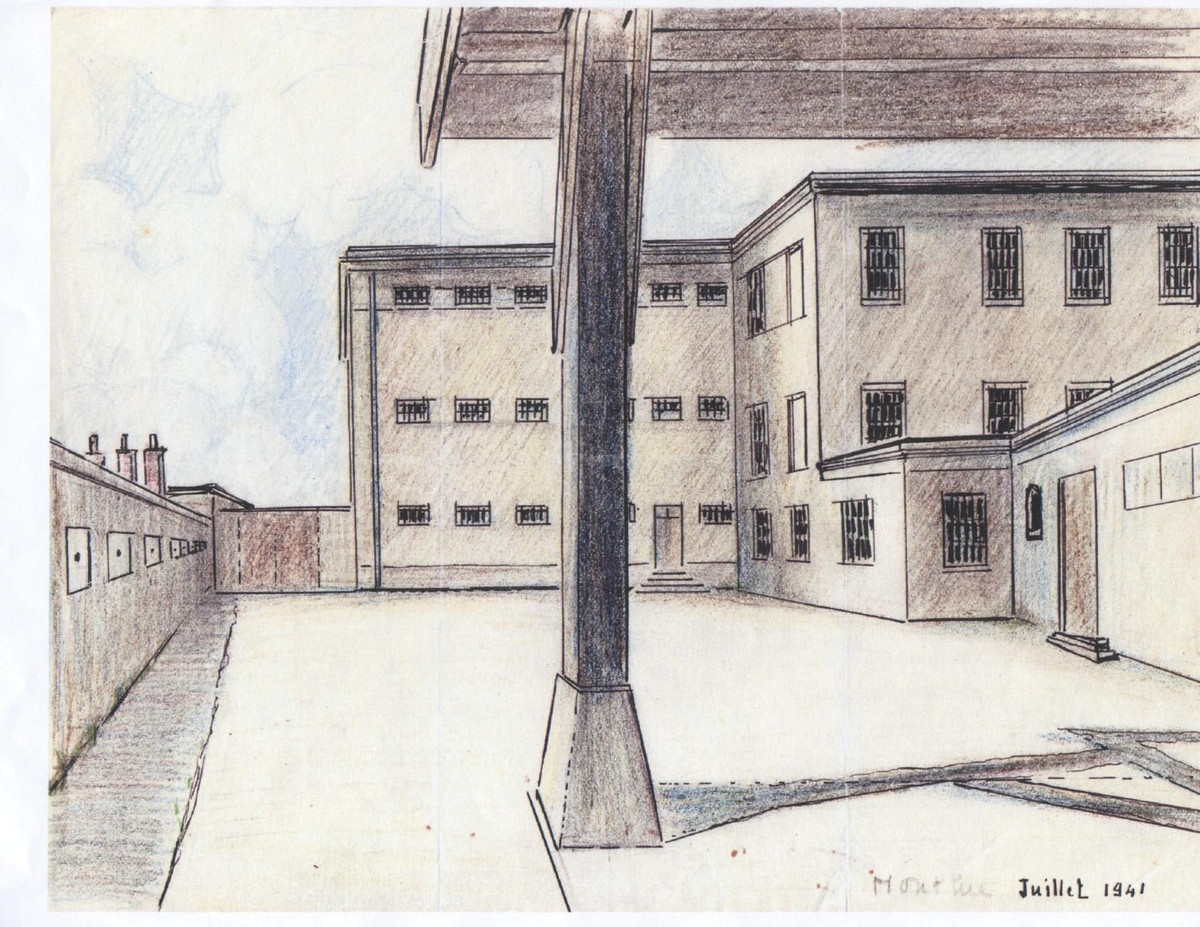

Parmi les personnes incarcérées à cette période, on retrouve notamment le militant nationaliste tunisien Habib Bourguiba ainsi que le général Jean de Lattre de Tassigny. Condamné par le tribunal d’État de Lyon le 9 janvier 1943 pour avoir refusé l’ordre de ne pas s’opposer à l’invasion de la zone sud par les troupes allemandes, il est détenu à Montluc avant son jugement, incarcéré ensuite quelques temps à Saint-Joseph (Lyon), avant son transfert à la prison de Riom (Puy-de- Dôme) d'où il s'évade en septembre 1943. Moins célèbre, Frank Séquestra est également détenu à Montluc après avoir été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour avoir mené des activités pro-gaullistes dans la région de Mâcon. Il réalise de nombreux dessins durant sa détention entre juillet 1941 et janvier 1942. Témoignages précieux, ils nous éclairent sur les conditions de vie des détenus à cette période. Certains sont présentés dans l’exposition permanente du Mémorial.

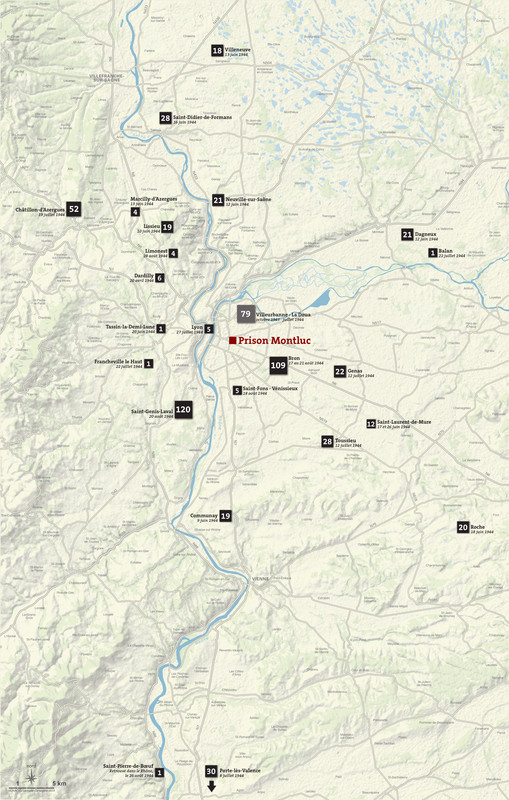

En dépit de son statut militaire, la prison est en lien étroit avec la Gestapo et Klaus Barbie, chef de la section IV de la Sipo-SD de Lyon. Résistants et opposants politiques côtoient désormais Juifs, otages, réfractaires au Service du Travail Obligatoire (STO) et quelques prisonniers de droit commun arrêtés dans la région Rhône-Alpes. Montluc est alors un véritable lieu de transit et la porte d’entrée vers l’univers concentrationnaire nazi. C’est notamment à Montluc que sont détenus Jean Moulin et ceux arrêtés avec lui le 21 juin 1943 à Caluire dans la maison du docteur Dugoujon. De plus, le tribunal militaire allemand juge, condamne à mort et fusille au moins 79 résistants entre août 1943 et juillet 1944, sur le stand de tir de La Doua à Villeurbanne.

Au total, entre le 17 février 1943 et le 24 août 1944, date de la libération de la prison, ce sont près de 10 000 personnes qui sont internées à Montluc. La majorité d’entre elles sont déportées et d’autres sont fusillées ou exécutées dans la région lyonnaise. En effet, l’intensification de la répression à partir du début de l’année 1944 coïncide non seulement avec une augmentation du nombre de convois de déportation mais également avec une généralisation progressive des exécutions sommaires. La pression de plus en plus forte exercée par la Résistance puis par les forces alliées, suite aux débarquements de Normandie en juin 1944 et de Provence en août 1944, entraîne l'occupant dans un processus de liquidation massif des détenus de Montluc. Dès la fin du mois d’avril, des camions emmènent des détenus afin de procéder à leur exécution dans différents lieux de la région lyonnaise.

Ce sont au moins 635 internés de la prison de Montluc qui sont ainsi massacrés entre les mois d'avril et d'août 1944. À eux seuls, les deux derniers massacres de Bron, les 17, 18 et 21 août et de Saint-Genis-Laval le 20 août 1944 comptabilisent plus d’un tiers des personnes exécutées avec au moins 229 victimes, quelques jours seulement avant la libération de Montluc.

L’invasion de la zone sud, le 11 novembre 1942, suite au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord change profondément la situation à Lyon. Elle entraîne non seulement l’arrivée de la Wehrmacht et des forces de police nazies mais rend également caduque une partie de la convention d’armistice de juin 1940 et conduit au démantèlement de l’armée française.

Après une première réquisition partielle de la prison en janvier 1943, l’armée allemande réquisitionne totalement le site le 17 février 1943. Les détenus enfermés par Vichy, peu avant la réquisition totale, avaient été transférés au fort de Vancia (situé à l’époque dans l’Ain), à la prison civile de Saint-Paul à Lyon ou celle de Nontron (Dordogne). La prison de Montluc devient alors pour Lyon et une large région Rhône-Alpes, l’un des centres de la répression allemande. Les premières grandes arrestations et démantèlements de réseaux et mouvements de Résistance engendrent l’arrivée progressive de nombreux internés.

Parallèlement à ces arrestations, la population carcérale de Montluc augmente rapidement et culmine à l'été 1944. Au plus fort, ce sont près de 1 300 personnes qui sont internées à Montluc qui perd alors son statut de prison pour devenir un lieu d'internement, de transit et un réservoir d'otages. Au-delà des cellules, tous les espaces de la prison sont progressivement transformés en lieu d’enfermement : les douches, les toilettes, le réfectoire, les caves et les ateliers. Les cellules de 4 m² peuvent accueillir jusqu’à huit détenus avec pour seul mobilier, une tinette et une paillasse. On utilise également une baraque en bois implantée dans une des cours. Le fait qu’un grand nombre d'hommes juifs de plus de quinze ans y soit enfermé, aux côtés de résistants, est à l’origine de son appellation “baraque aux Juifs”. Les repas deviennent de plus en plus rares et les colis encore autorisés en 1943, sont progressivement supprimés. La toilette n’existe plus et les insectes prolifèrent dans la prison. Les interrogatoires et la torture qui se déroulent au siège de la Gestapo se généralisent. Montluc constitue alors une première étape dans le processus de déshumanisation voulu par les nazis.

Des familles juives entières sont amenées à Montluc, même si nombre d’enfants sont séparés des parents pour être enfermés notamment à l’hôpital de l’Antiquaille. Tous sont en attente d’un transfert vers Drancy puis d’une déportation dans les centres de mise à mort situés en Pologne. Les résistants, opposants politiques et réfractaires au STO sont, quant à eux, transférés vers les camps de transit de Compiègne et Romainville avant une déportation dans les camps de concentration allemands.

La Résistance, la Croix-Rouge et les autorités religieuses, tentant d'empêcher de nouvelles exactions, font alors pression sur les autorités allemandes et opèrent la libération de la prison le 24 août 1944. Les quelque 900 internés, encore à Montluc, trouvent alors refuge principalement dans des structures religieuses situées à proximité et restent cachés jusqu’à la libération de la ville de Lyon, le 3 septembre 1944.

Quelques jours après la Libération, Montluc se retrouve au centre du dispositif judiciaire mis en place dans la région lyonnaise par le commissaire régional de la République. La prison devient alors un centre de détention de la justice dite “d’épuration” pour les collaborateurs et les criminels de guerre allemands et français.

Plus de 900 personnes sont ainsi emprisonnées à Montluc dès le mois d’octobre 1944 en attente d’être renvoyées devant l’une des juridictions instaurées par le gouvernement provisoire : cour martiale, tribunal militaire, cour de justice et chambre civique, ou d'être internées administrativement.

La fin de la guerre entraîne également une réforme des établissements pénitentiaires civils et militaires. Ainsi, un décret du 25 octobre 1947 supprime définitivement les prisons militaires en métropole. Les bâtiments et une partie du personnel sont alors mis à disposition de la justice civile et Montluc relève désormais du ministère de la Justice. Cependant, la prison demeure toujours liée au tribunal militaire.

À partir de 1955, le quartier des condamnés à mort jugés par la justice civile, est transféré à la prison de Montluc. Entre le 8 août 1958 et le 22 mars 1966, quatre criminels de droit commun sont ainsi guillotinés dans l’enceinte de la prison.

Suite aux attentats de septembre 1958, le Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon (TPFA) prend le relais du tribunal correctionnel jusqu’alors compétent pour les affaires liées à la guerre d’Algérie.

La répression conduit à de très nombreuses arrestations et les prisons lyonnaises se remplissent rapidement.

Montluc sert alors de lieu de détention aux condamnés à mort et aux femmes auteurs d’infractions liées aux mouvements indépendantistes. Le TPFA de Lyon prononce 112 condamnations à mort dont treize sont suivies d’une exécution sur un total de 24 en France métropolitaine. Entre septembre 1959 et janvier 1961, onze Algériens, membres du Front de Libération Nationale (FLN) condamnés à mort sont guillotinés à Montluc ainsi que deux à Dijon. Deux autres, jugés par le TPFA de Lyon, sont exécutés à Dijon.

Toujours liée au Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon jusqu’en 1982, date de la dissolution des tribunaux militaires, la prison de Montluc occupe une place à part dans le parc pénitentiaire régional. Malgré des cellules de 4m², vétustes et ne disposant pas de sanitaires, Montluc reste une prison à échelle humaine. La diversité des détenus, plutôt jeunes, objecteurs de conscience, témoins de Jéhovah et délinquants vulnérables qu'il est nécessaire d'écarter des grands établissements font de Montluc une prison réputée tranquille.

En février 1983, Klaus Barbie est symboliquement incarcéré une semaine à la prison de Montluc, sur le lieu de ses crimes, à la demande du ministre de la Justice Robert Badinter. Il est ensuite transféré à la prison Saint-Joseph jusqu’à son procès en 1987 puis son décès en 1991. Il est ainsi le dernier détenu lié à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale enfermé à Montluc.

L’aile de détention des hommes ferme officiellement ses portes en 1997. Des travaux de rénovation dans l’aile des femmes réalisés au milieu des années 1980 permettent de poursuivre son utilisation en tant que maison d’arrêt jusqu’en 2009, date de sa fermeture définitive. Dans les années 2000, ce sont souvent plus de 70 femmes qui sont détenues pour une capacité théorique de 27 puis 24 places.

Suite à sa fermeture en 2009 et aux menaces de démolition qui pèsent sur les bâtiments, plusieurs associations telles que l’Association des Rescapés de Montluc et l’Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France font pression pour sauvegarder la prison : soutenues par les pouvoirs publics, celle-ci est inscrite aux Monuments historiques le 25 juin 2009. Elle est ensuite rénovée et affectée au ministère des Armées et gérée par l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) pour ouvrir au public à partir de 2010 en tant que haut lieu de la

mémoire nationale.

Plus d'infos sur le mémorial

Pus d'infos sur les hauts lieux de la mémoire nationale du minisitère des Armées

Une prison allemande (17 février 1943 - 24 août 1944 )

BIBLIOGRAPHIE

- ANDRÉ Marc, Une prison pour mémoire - Montluc de 1944 à nos jours, ENS Éditions, 2022, 572 p.

- Bolze Bernard (dir.), Prisons de Lyon, Une histoire manifeste, Lyon, Editions Lieux Dits, 2013.

- Doré-Rivé Isabelle (dir.), Une ville dans la guerre, Lyon 1939-1945, Lyon, Fage Editions, 2012.

- Klarsfeld Serge, Le calendrier de la persécution des Juifs en France 1940-1944, Paris, édité par les FFDJF, 1993.

- Permezel Bruno, Montluc, Antichambre de l’inconnu (1942-1944), Lyon, Editions BGA PERMEZEL, 1999.